この索道の特徴は、同時代の他の多くの観光ロープウェイのように地元の観光組合や個人企業などの小規模資本による単独の観光施設として作られたものではなく、鉄道会社と大手資本(西武グループ)によって同グループの箱根一帯の観光開発の一部として架設されたものだという点です。

国際的な観光地である箱根は、戦後から西武系と小田急系の資本による、それぞれ別個の観光開発がおこなわれてきました。当時の資料からは、この時代に既に両者は関東圏だけではなく、関西方面、さらには海外からの観光客の入り込みも想定した総合的な観光開発を行なっていたことが窺えます。

上の図は湯河原 を含む、当時の西武系の「箱根周遊」の乗り物マップ。小田急系の総延長3974m(当時)の自動循環式ゴンドラリフト(現在はフニテル)の「箱根ロープウェイ」や「箱根登山ケーブルカー」、芦ノ湖の海賊船型の遊覧船といった、「もうひとつの周遊コース」の乗り物は見事にスルーされています。 を含む、当時の西武系の「箱根周遊」の乗り物マップ。小田急系の総延長3974m(当時)の自動循環式ゴンドラリフト(現在はフニテル)の「箱根ロープウェイ」や「箱根登山ケーブルカー」、芦ノ湖の海賊船型の遊覧船といった、「もうひとつの周遊コース」の乗り物は見事にスルーされています。

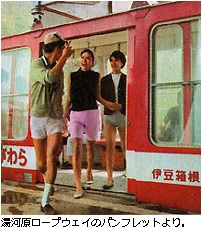

また、同索道は昭和40年代の開業なので、観光案内のスタイルにも30年代の物との違いが表れており、庶民の所得の上昇や嗜好の変化に合わせ、パンフレットにはしきりに「デラックス」という文字が躍り、下の写真のように従来の団体客に加えて、若者やファミリーもターゲットとした内容になっています。

|

|

当時の西武系の広告は同時期の小田急系のそれとくらべ、全体的にややスタイリッシュで、高級志向を狙っているのが見て取れます。

|

|

|

|

【訪問記】 2007年12月

大手資本や上級自治体によって建設されたロープウェイの事業撤退時のお約束通り、現在、この索道施設の残滓は山麓駅、山頂駅ともに何もありません。

|

|

|

|

山麓駅のあった場所は、県道20号線の付け替えによって、現在はドライブイン湯河原峠の前の道路になっています。右の写真の向かって右側のアンテナ方向へ4基の支柱が山頂駅まで続いていたようです。

下の強引なパノラマ写真(笑)は、一番上のタイトル写真に近いアングルで撮ってみた現在の鞍掛山山頂付近の様子。

高原状の鞍掛山の山頂にはピークが2つあり、タイトルの写真で山頂駅舎がある場所が、下の写真の右端の本峰ピークにあるNTTのアンテナ施設からすこし中央寄りの辺り、ゴンドラが近づいている支柱がある場所が、左端の無線中継所のある南峰ピークのやや手前側と思われます。

中央奥には同じように富士山が見えましたが、この日はあいにく上の方に雲がかかっていました。

本峰ピークからは、芦ノ湖を挟んで北側対面の駒ケ岳山頂に、現役路線である「駒ケ岳ロープウェイ」の山頂駅舎が見え、当時は目視出来る範囲内に、同一資本による2本の旅客索道があったことが実感できました。

|